4月 30, 2025 | ブログ, 執筆:Dr. Emily Splichal, 目的にあわせたナボソ活用術, 足・手・からだの健康

足の内在筋、きちんと使えていますか?

足の健康は、日常の歩行や姿勢だけでなく、怪我予防やスポーツパフォーマンスにも大きな影響を与えます。

特に「ショートフットエクササイズ」は、足のアーチ(土踏まず)を支える内在筋を鍛え、足のアライメントを整える効果が期待できるシンプルかつ効果的なエクササイズとして、いま注目を集めています。

この記事では、ショートフットエクササイズとは何か、どんな人におすすめか、そして得られる効果について詳しく解説します。

さらに、ナボソの公式YouTubeで新たに公開されたナボソ創設者・Dr.エミリーによる詳しい解説動画もご紹介します!

足の筋力が衰えるとどうなる?

足の筋力は、足のアライメントを維持し、ダイナミックな動きの際に衝撃力を分散させるために不可欠な要素です。

クッション性の高い靴や、土踏まずを支える硬いインソールのような “アーチサポート” を使い続けると、足の内在筋が弱り、これらの筋肉の脱神経(神経の遮断)を引き起こす可能性があります。

足の筋力が衰えると、足底筋膜炎やアーチの崩れ、疲労骨折など様々な足のトラブルを引き起こし、さらにアーチの崩れは扁平足を、扁平足はセットで起こりやすい外反母趾を誘発します。

その解決策は?

足を強化する方法として、まずひとつは正しい靴を選ぶこと。自分の足の形に合っていて、足の自然な動きを制限しない柔軟性の高い靴がオススメです。理想を言えば、足指が靴の中で自由に広がると良いですね。

さらにもうひとつ。靴を変える以外に毎日できること! ここで「フットエクササイズ」の出番です。

「ショートフットエクササイズ」とは

ショートフットエクササイズとは、足裏の内在筋(特に母趾外転筋)を意識的に使い、足のアーチを引き上げるトレーニングです。

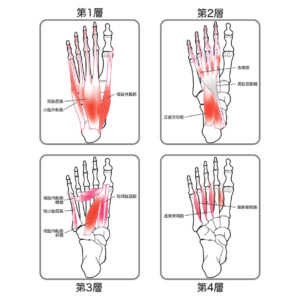

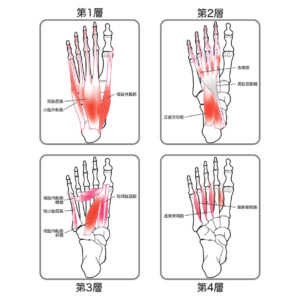

足のエクササイズはたくさんありますが、2016年のGoodingらによる研究では、4種類のフットエクササイズ(ショートフット、トーアウトタップ、ビッグトー(親指)リフト、レッサーディジット(親指以外)リフト)をT2 MRI(縦緩和時間強調画像)で比較し、各エクササイズを実施した後の母趾外転筋、短趾屈筋、小趾外転筋、足底方形筋、短小趾屈筋、母趾内転筋(斜頭)、短母趾屈筋、虫様筋と骨間筋の筋活性化の割合を調べました。

4つのフットエクササイズの中で最も内在筋活性化につながったのはどれでしょう?……正解はショートフットエクササイズでした!(ちなみに、僅差の2番目は「トータップ(つま先)エクササイズ」でした。しかし、このエクササイズはショートフットに比べて少々難しいのが難点です)

特別な道具も必要なく、どこでも手軽にできるこの運動は、リハビリの現場からトップアスリートまで幅広く取り入れられています。

▼プロのラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京による、ショートフットエクササイズを実践している様子を紹介した動画はこちら

このエクササイズは、ナボソで人気があるエクササイズのひとつで、重要な役割をもつ母趾外転筋の筋活動を活性化するほか、バランス能力の改善も知られています。(※内側縦アーチの安定と外反母趾の予防に役割を果たす内在筋が母趾外転筋)近年では、日本の理学療法分野でも注目が高まり、転倒予防や足部疾患(外反母趾や扁平足など)へのアプローチにも効果的な運動として紹介されています。

ショートフットエクササイズで期待できる効果

足の内在筋を強化し、アーチ(土踏まず)を支える

足のアライメントを整え、正しい立ち方・歩き方をサポート

バランス能力の向上(転倒リスクの低減)

外反母趾・扁平足の進行予防(サポート的役割)

足首・膝・股関節への負担軽減

スポーツパフォーマンス向上(特にランニングやジャンプ系競技)

リハビリや怪我予防にも有効

「足元から全身を整える」ことの重要性は、多くの研究でも裏付けられています。

特に、足指や足裏の小さな筋肉(内在筋)を鍛えることが、転倒防止や姿勢改善に直結することが近年ますます明らかになっています。

新たに公開!ショートフットエクササイズ徹底解説動画

そしてこの度、リクエスト多数に応えて、Dr.エミリーによる最新のショートフットエクササイズ動画をナボソ公式YouTubeにて公開しました!

🖐 動画ではこんなことがわかります:

・正しいフォームと意識すべきポイント

・よくある間違いと修正方法

・さらに効果を高めるワンポイントアドバイス

etc…

ぜひ一緒に実践して、足元から全身の安定性を高めていきましょう!

▶ 【基本×重要🔥】足から全身を整える!「ショートフットエクササイズ」徹底解説【初心者から上級者まで】

ショートフットエクササイズはこんな方におすすめ!

✔足の健康を維持したい方

✔外反母趾・扁平足が気になる方

✔歩行やバランスの安定感を高めたい方

✔怪我(足首捻挫など)予防を目指す方

✔高齢期に向けた転倒予防をしたい方

✔ランナーやスポーツ愛好家、プロアスリート

年齢や運動レベルに関わらず、高齢者の筋トレ代わりにも、アスリートのパフォーマンス向上にも役立つエクササイズです。

より効果を高めたい方は

さらに、ショートフットエクササイズの効果をサポートするアイテムとして、ナボソでは「スプレイ」や「フットウェッジ」などもご用意しています。

ナボソ スプレイ

ナボソ フットウェッジ

足指同士を自然な位置に整え、エクササイズ効果を高めたい方には、ぜひ組み合わせての使用もおすすめです!

▶「ナボソ フットウェッジ」の動画をもっと観る

まとめ

ショートフットエクササイズは、足の内在筋を鍛え、足のアーチを引き上げ、全身の安定性を高めるシンプルかつ効果的な運動です。

「歩行」「転倒防止」「スポーツパフォーマンス向上」など、年齢やレベルを問わず、誰もが取り入れやすいのも大きな魅力。

新しくなったナボソの公式解説動画を参考に、ぜひ今日から始めてみてください!

健康な足づくりは、健康な体づくりへの第一歩です。

(参照)

2週間のショートフットエクササイズが動的姿勢制御と足底表在感覚に及ぼす影響

一般成人における足部運動課題時の筋活動と内側縦アーチの挙動について-母趾外転筋・短趾屈筋・長趾屈筋を被験筋とした検討- | 文献情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター

ナボソ ブログのバックナンバーはこちら >

3月 17, 2025 | ブログ, ベアフットサイエンス, 執筆:Dr. Emily Splichal

「ボディスキーマ」とは

身体図式「ボディスキーマ」とは、私たちの脳が自分の身体の位置や動きを認識し、調整するための無意識のマップのようなものです。例えば、暗闇の中でも自分の手がどこにあるかを把握できたり、狭い場所を通る際に無意識に肩をすぼめたりするのは、この身体図式が機能しているからです。

ボディスキーマを説明するために私がよく使う例です。混雑したレストランで、トイレに行くために椅子とテーブルの間を歩いているところを想像してみてください。ふたつの椅子の間隔を見て、その間を通れるかどうかを判断できるのは、まさにボディスキーマの能力によるものなのです。

この身体図式は加齢や神経学的ダメージ(例:脳卒中など)によって低下することがあり、その結果、バランス感覚や協調運動が損なわれる可能性があります。しかし、適切な刺激を与えることで、身体図式の精度を向上させることが可能です。

触覚の適応力を高める

触覚の適応力を高めるトレーニングとは、脳が触覚刺激を受け取った際に、それをどの部位で感じたのかを正確に識別し、運動指令に反映させるプロセスを指します。例えば、立っている時に手にくすぐったさを感じてハエが止まっていることに気づき、それを払いのける際、手が身体の脇でリラックスしている場合と、食べ物が乗った皿を持っている場合とでは、反応が異なります。

手に軽い刺激を感じたとき、それがどの指に触れたのかを瞬時に把握し、適切な動作を行うことができます。この機能は、日常の動作だけでなく、リハビリや運動パフォーマンスの向上にも役立ちます。

脳の可塑性と触覚刺激

脳は常に変化し、新しい情報を学習しながら適応する能力を持っています。これを「脳の可塑性」と呼びます。触覚刺激はこの可塑性を促進する重要な要素であり、特定の刺激を繰り返し与えることで、神経回路を強化し、身体図式の再構築をサポートします。

リハビリに触覚の適応力を高めるトレーニングを取り入れることで、身体図式と外部環境との関係における身体の協調性を高めることができます。この考え方は、神経可塑性に基づいています。

大脳皮質の機能は固定的ではなく、経験(刺激)によって絶えず変化することが明らかになっています。慢性期の脳卒中からの自然回復は、この可塑性によるものであり、損傷した大脳半球の再生が最良の回復をもたらすとされています。触覚による刺激は、脳の可塑性を高めるのに重要な役割を果たします。

触覚の適応力を高めるエクササイズ

リハビリや日常のケアに簡単に取り入れられるエクササイズをいくつかご紹介します。

エクササイズ① 手を組む

このエクササイズは、触覚の適応力を高めるトレーニングにおいて最も研究されているもののひとつです。

目を閉じて両腕を前に組み、手のひらを上下に動かします。片方の手のさまざまな部分に触れ、それが右手か左手かを識別します。強弱のある刺激や異なる触覚刺激(軽いタッチ、振動など)を取り入れることで、効果が向上します。

エクササイズ➁ 足裏への刺激

足裏刺激というと、つい地面に足がついた直立の状態の姿勢を考えてしまいますが、さまざまな姿勢で刺激を与えることも必要です。

四つん這いになって片足を持ち上げたり、座って片足首を膝の上で交差させたり、さまざまな姿勢をとります。足を見ていない状態で、その足裏に軽い刺激を与え、どの部分に触れたかを認識します。立った状態や歩行時にも同様の刺激を取り入れ、身体図式の強化を図ります。

エクササイズ③ 「ハンドアクティベーションキット」を使用した手のエクササイズ

ナボソの「ハンドアクティベーションキット」は、手と指の感覚を高めながらトレーニングすることで、筋肉を活性化させるために開発された製品です。独自のテクスチャーと人間工学に基づいたデザインにより、日常生活やトレーニングにおいて効果的に使用できます。

キットに含まれるボールは3種類。それぞれの異なる特徴や活用方法、健康な手を作るための簡単ガイドはこちらから。

また、以下の動画ではナボソの開発者であるDr.エミリーによるハンドアクティベーションキットの詳しい説明とともに、実際にボールを使ったエクササイズを一緒に実践することができます。

まとめ

身体図式(ボディスキーマ)は、日々の生活や運動の質を左右する重要な要素です。適切な触覚刺激やエクササイズを取り入れることで、身体の感覚を研ぎ澄まし、よりスムーズな動作を実現できます。ハンドアクティベーションキットを活用しながら、触覚の適応力を高めるトレーニングを日常に取り入れてみましょう。

(参照)

運動学習におけるコツと身体図式の機能

ナボソ ブログのバックナンバーはこちら >

2月 19, 2025 | ブログ, 執筆:Dr. Emily Splichal, 足・手・からだの健康

日常生活における手の役割とその重要性

ナボソは足にフォーカスしていますが、もう一つ、私達がかなりこだわっている複雑で機能的な体の部位、それが手です。

「超高齢社会」に突入した日本において、また「健康で長生きしたい」と願う私たちにとって、手の健康は見過ごしたくない重要課題のひとつといって良いでしょう。

27個の骨、29個の関節、100以上の靭帯と筋肉で構成される私たちの手。毎日の生活のあらゆるシーンで活躍しています。スマートフォンやPCの操作、家事、趣味、さらにはスポーツにおいても、手は極めて重要な役割を担っています。しかし、同時に長時間のデジタル機器使用や反復動作は、手の筋肉や関節、さらには指先の細かな感覚に負担をかけ、劣化させるリスクがあります。

手の健康が損なわれると、単に握力の低下や指先の不調だけでなく、日常生活の質が大きく影響を受ける可能性があります。さらに、手と脳は密接な関係にあり、手からの感覚刺激や運動が脳の活性化につながる可能性が近年の研究でも示唆されています。

たとえば、英国の中高年男女約20万人を対象とした研究*¹では、中年期に握力が低かった人ほど、その後認知機能に問題が生じるリスクが高いことが明らかになりました。日常的な手の運動が脳の活性化や健康維持に寄与する可能性が示されています。日本でも、筑波大学の調査*²で握力がフレイルや認知症の進行と関連していることが報告され、手のコンディショニングが高齢者の健康維持において重要な要素であることが支持されています。

「ハンドアクティベーションキット」で実現する健康な手づくり

そんな手の健康をサポートするために、私たちが新たに開発したアイテム、それが「ハンドアクティベーションキット」です。

ナボソのハンドアクティベーションキットは、手と指の感覚をしっかりと刺激し、筋肉のリリースや強化を促すためのシンプルで効果的なツールです。

《製品の特長》

- 独自のテクスチャーによる感覚刺激

3種類のボールは、すべて米国特許取得(米国特許第11642279号)のナボソ独自テクスチャーで覆われています。これにより、手と指に適度な抵抗と刺激を与え、日常の動作では得られない新たな感覚アクティベーションを実現します。

- 人間工学に基づくデザイン

ボールごとに異なる抵抗力、大きさ、形状が設定されており、握力強化、指先の感覚向上、硬くなった筋肉のリリースという目的に応じて使い分けることができます。シーンや目的に合わせた柔軟なトレーニングが可能です。

- 多様なシーンでの活用

アスリートの方々やスポーツを楽しむ皆さんのアフターケアに、またPCやスマホを多用される方が手指のリリースやケアに、高齢者の方が握力トレーニングやフレイル予防のために、と、さまざまなライフスタイルに合わせた活用が期待できます。

健康な手をつくるための簡単ガイド

日々の生活の中で手のコンディショニングを意識することは、手だけでなく全身の健康維持につながります。以下のポイントを参考に、健康な手づくりを目指してみてください。

- 定期的な感覚刺激の実施

ハンドアクティベーションキットを使って、指先や手の平に新たな刺激を与えましょう。普段使い慣れていない筋肉や神経を活性化することで、手のアクティベーションを促します。

- 筋肉のリリースとストレッチ

硬くなった筋肉は、軽いストレッチやリリース運動でほぐすことが大切です。ハンドアクティベーションキットを活用すれば、手の筋肉を無理なくほぐし、柔軟性を保つサポートが可能です。

- 日常のケア習慣の見直し

パソコンやスマートフォンの長時間使用による手の疲労を感じたら、短い休憩時間に手の運動やケアを取り入れましょう。適切なコンディショニングは、手の健康維持だけでなく、脳への刺激としても働き、全体のパフォーマンス向上に寄与します。

ナボソは、手の健康が生活の質や活動の幅を広げる重要な要素であると考えています。大人から子どもまで、毎日何気なく当たり前のように使っている手。その手には、あなたや大切の人の未来の健康が握られています。今までの手への意識をアップデートする良い機会です!

会社のデスクに、車に、手のすぐ届くところにボールを置いておくのも良いですし、軽くてかさばらないのでバッグにひとつ忍ばせておくのも手です。ハンドアクティベーションキットを通じて、毎日の感覚刺激やアクティベーション、そしてコンディショニングを実践し、健康な手で豊かな日常を実現してください。詳しくはこちらから!

*¹ Duchowny KA, et al. JAMA Netw Open. 2022;5(6):e2218314.

*² https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/34/1/34_12/_pdf

11月 6, 2023 | ブログ, ベアフットサイエンス, 執筆:Dr. Emily Splichal

「足の健康、動きに靴やインソールが影響する」ことはよく知られています。ではそれと同じ、いやそれ以上に私たちが動く際に足裏が接する “地面”、つまり接地面が(裸足の場合は特に)重要といったら?

衝撃の潜在的エネルギー

足が地面に接するとき、重力による落下と加速の時間が、地面を蹴る“床反力”につながります。振動として認識されるこうした衝撃は、エネルギーとして活用されたり、より効率的に動くための手段となります。

足裏の接触から生じる振動やエネルギーの量は、接地するどの地面も同じではありません。エネルギーを与える地面もあれば、エネルギーを奪う地面もあります。

足裏が着地する接地面との間には、必要とされている“共生関係”があるのではないでしょうか。部屋の中を歩くとき、足が地面に接触するたびに、接地面と足裏の両方が振動していると想像してみてください。2つのシンバルがぶつかり合い、振動を生み出すようなものです。

ここで重要なのは、すべての接地面がうまく振動するわけではないということです。例えばコンクリート。コンクリートの上でジャンプしたり、走ったらどうでしょう? かなり痛いですよね! なぜなら、このような接地面からは振動エネルギーが生まれず、衝撃のすべてが足に戻ってしまうからです。

理想的な接地面

接地面は接触時に振動し変形するため、振動の程度は接地面の形状、つまり表面の硬さや変形しづらさに左右されます。

この理論を支持する専門家たちによると、エリート体操選手にとって最高の着地テクニックを実現する理想的なマットは、実は硬いマットであることがわかりました。体操選手が柔らかいマットの上で着地したときのそのテクニックは正確ではなかったのです。

さらに、足が着地する0.170秒前までに筋肉の緊張が必要であることも強調されています。この事前反応をサポートするのが、振動です。専門家によってしばしば研究されているこのコンセプトは、ナボソ創始者であるエミリー・スプリカル博士の指導にとって極めて重要な要素です。

“テクスチャー”を重視した接地面

特に裸足でトレーニングする場合、接地面の形状で考慮したいもうひとつの特徴が、テクスチャー(質感)です。テクスチャー感覚は、足底の固有受容器の刺激のひとつです。そして大事なポイントは、すべてのテクスチャーは同じではないということ!

2011年、足裏からの固有感覚の反応を改善するために最も効果的なテクスチャーを見つけることを目的としたHattonらによる研究が行われました。その一環で、ふたつの異なる形と大きさのテクスチャーが比較されたのですが、興味深いのはピラミッド型のテクスチャーだとバランスと安定性が向上したのに対し、ドーム型のテクスチャーは実際にバランスを崩した、という結果です!

そしてここで注目したいのが、ナボソのようなピラミッド型のテクスチャーでバランスが最も改善したのは、被験者が目を閉じているときだったこと。その理由は、入力システム(目、耳、関節、皮膚)のひとつを取り除くと、神経系は他の入力システムを探し求めるからです。このケースでは、バランスを維持するために足裏の感覚がより刺激されていた、というわけです。

実践への応用

裸足でトレーニングやスポーツをする際に、特に接地面に求めたい特徴をまとめました。

- 硬さ:最適な振動を可能にする

- 振動の吸収:ダイナミックな動きの際の余分な振動を抑える

- テクスチャー:足底にある細かい神経の固有受容器を独自に刺激する

ナボソと接地面のイノベーション

ナボソのマットには、このような表面科学の特徴がすべて盛り込まれています。米国特許を取得した(第11642279号)ナボソ独自のテクスチャーをはじめ、私たちはフィットネス、パフォーマンス、リハビリにおける表面科学への考え方に新たな変化をもたらしています。

ナボソのマットは全4種類。それぞれのアイテムについての詳細はDr.エミリーの動画をぜひご覧ください!

▼ナボソの最新記事はこちら

未来の健康を 裸足 でつくる! “ベアフットサイエンス” を取り入れたバイオハック4選

未来の健康を 裸足 でつくる! “ベアフットサイエンス” を取り入れたバイオハック4選

▼「裸足」についての記事を読みたい方はこちら

裸足 効果が素晴らしい! 子どもにとっての裸足での刺激のメリット

裸足 効果が素晴らしい! 子どもにとっての裸足での刺激のメリット

“ベアフットサイエンス”(裸足 科学)ー 裸足と気持ち(感覚)はつながってる?

“ベアフットサイエンス”(裸足 科学)ー 裸足と気持ち(感覚)はつながってる?

6月 15, 2023 | ブログ, 執筆:Dr. Emily Splichal, 足・手・からだの健康

アメリカでは、毎年約80万人が罹患し、約16万人が関連死しているといわれる脳卒中。

脳卒中患者の多くは、一命を取り留めるものの、運動機能の低下など脳卒中の後遺症に直面することが少なくありません。このような症状は、日常生活を送る上で大きな支障をきたし、ひいては生活の質を低下させることになりかねません。

もしあなたやあなたの大切な人が、脳卒中の後遺症、特に歩行やバランスの維持に関する問題に直面しているなら、状況を改善するためにできることがあります。

脳卒中のリスクファクターと原因

脳卒中は、脳への血液循環が遮断され、酸素が不足し、最終的に脳細胞が死んでしまうことで起こります。そのため、脳卒中は脳梗塞とも呼ばれます。

脳が血液や酸素不足になると、数分以内に脳細胞が死滅し始め、思考、感情のコントロール、動作、言語に関する能力が損なわれます。

脳卒中の最も多いタイプは、「虚血性脳卒中」と呼ばれる血流の滞りによって引き起こされるものです。これは、首や脳にある血管内の血栓、体の他の部位から移動した血栓、脳につながる動脈の狭窄という3つの閉塞のうちのひとつによって生じます。

2つ目のタイプの脳卒中は、脳や脳周辺の出血によって起こるもので、「出血性脳卒中」と呼ばれます。

年齢、家族歴、性別など、自分ではコントロールできない危険因子もありますが、喫煙、高血圧、糖尿病、肥満、高コレステロールなどの危険因子はコントロールすることができます。

脳卒中が運動機能に与える影響

脳卒中は、世界中で最も一般的な身体障害の原因のひとつであり、生存者の約80%が体の片側に動作の障害を経験すると言われています。

多くの場合、麻痺は脳内の損傷が起きた側と反対側の体に起こります。例えば、脳卒中で左半球が損傷した場合、右半身に脳卒中後の麻痺の症状が出ます。

脳のさまざまな部位が損傷するため、さまざまな症状が現れますが、小脳が損傷すると、姿勢、バランス、歩行に問題が生じます。

代表的な症状(※)

脳卒中後、バランスに問題が生じることが多く、めまいを引き起こし、転倒のリスクが高まる

この一般的な歩行障害は、脳卒中後遺症の患者さんが衰弱や麻痺のために足の前部を上げられない場合に起こる

協調運動障害には、知覚・視覚の問題、めまいや運動失調(異常で協調性のない動きを伴う)の発生などさまざまな要素が絡んでいる

感覚入力の障害により、しびれやピリピリ感が生じることがある

これらの症状に加えて、視力低下や前庭系の障害(平衡感覚や空間的な方向性などの変数を制御する)が起こる可能性があり、体を安定させ、ひいては運動機能を維持するのが難しくなることもあります。

(※これらに限定されるものではありません)

回復のために何ができるのか?

上述したように、脳卒中後の歩行に関する問題には多くの要素があります。そのため、脳卒中後に運動能力を回復させることは、最重要&重大な課題のひとつなのです。

運動能力を回復させるためには “バランスと感覚問題” を解決しなければなりません。脳卒中は中枢神経系の働きを変えることが多いため、

感覚神経は身体から脳へ、またその逆のメッセージの送信に支障をきたすことがあります。

そのため、研究者は脳卒中後の歩行を改善し、神経可塑性(脳が新しい結合を形成する能力)を高めることを目的として、非侵襲的な脳刺激に注目することが少なくありません。脳の可塑性は、動物モデルでも人間でも確認されています。

脳卒中の合併症は、重症度や回復能力に個人差はありますが、目標に沿った脳卒中リハビリテーションによって、再び歩くことは可能です。

身体運動と治療

運動能力向上エクササイズと関節可動域療法(ROM)はどちらも理想的で、協調運動から筋力UPまで、筋肉の緊張を和らげる理想的な治療法です。

脳卒中後の患者さんの多くは、トレーナーや理学療法士と一緒に、一人ひとりに合ったエクササイズプランを立てて取り組んでいます。

これらのエクササイズは多くが足腰に焦点を当てたものですが、腕のエクササイズにおいても、脳卒中発症から数ヶ月、場合によっては数年後に歩行能力を改善する可能性があることが発見されています。

アメリカ生理学会による研究でも述べられているように、「関連する歩行の改善は他の治療法ほど強力ではないかもしれないが、

腕のサイクリングトレーニングは、リズミカルな歩行と協調性に寄与する、肢間ネットワークを活性化する」ことができます。

技術支援ツール

最新の研究と技術を駆使した革新的なデバイスが数多く登場しています。中でもNaboso(ナボソ)は、足裏の感覚刺激と “ベアフットサイエンス” とを融合させたものです。

足裏の神経を刺激することで、バランスと姿勢をサポートし、歩行パターンや全体的な運動制御に良い影響を与えることが分かっています 。

また、短下肢装具(AFO)も、足が下がることで生じる合併症に対処するために有効な注目の分野です。この場合、足が下がる原因は、神経の損傷、筋力低下、またはその両方である可能性があります。

しかし、原因に関わらず、足部低下の治療には安定性を与え、積極的に歩行改善するべくAFOが使われる傾向があります。

電気神経刺激

「Journal of Rehabilitation Medicine」に掲載されたこの2018年のレビューをはじめ、さまざまな研究が経皮的電気神経刺激(TENS)の効果に着目しています。

7件のランダム化比較試験に基づき、TENSは痙縮の大幅な軽減に加え、脳卒中患者の歩行速度や静的バランスの向上と関連することが明らかにされました。

歩行能力の妨げとなる症状への対応

個々の症例はそれぞれ異なり、脳の損傷を元に戻すことはできませんが、積極的なリハビリは、特に歩行に関して長期的に最良の結果につながります。

脳卒中後の改善の可能性は、最初の欠損によって異なりますが、脳卒中生存者の65~85%は、脳卒中後6ヵ月以内に歩行を再開しています。

運動は一般的な治療法ですが、患者さんの姿勢やバランスが悪いと治療方針がさらに複雑になることもあります。

そのため、特に互いに独立した治療法でないものが推奨されます。例えば、ナボソ インソールを用いた積極的な歩行リハビリ等で、

患者さんの歩行能力改善をサポートします。

米国特許取得済みの独自のテクスチャーが感覚にアプローチし、足の健康やバランスをサポート

米国特許取得済みの独自のテクスチャーが感覚にアプローチし、足の健康やバランスをサポート

神経系を刺激することで、患者さんの機能を回復させ、バランスなどの要素を改善する。このような革新的な技術が人々の生活を変えています。

さらに詳しくは公式HPから!